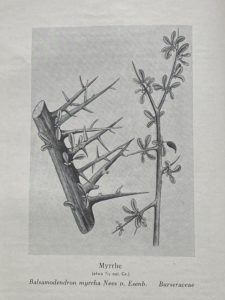

Myrrhe – Commiphora myrrha

Wenn sie auch keine heimische Heilpflanze ist, so wurde die Myrrhe dennoch in diesem Jahr von dem „Studienkreis Entwicklungsgeschichte der Arzneipflanzenkunde“ zur Arzneipflanze des Jahres 2021 gewählt. Aus diesem Grund möchte ich mich im Februar diesem Heilmittel widmen. Genau genommen wird für die Therapie das Harz des Baumes Comiphora myrrha, welcher in Arabien und dem westlichen Afrika beheimatet ist, verwendet. Dieses Harz diente auch schon als eines der Geschenke der „drei Weisen aus dem Morgenland“ in der Weihnachtsgeschichte. Warum und wogegen es bis heute angewandt wird, möchte ich im nachfolgenden Artikel erklären.

Die Geschichte der Myrrhe

Am bekanntesten ist die Myrrhe wohl, wie schon gesagt aus der Weihnachtsgeschichte um die drei Weisen aus dem Morgenland. Sie brachten als Geschenk Gold … Weihrauch … und Myrrhe für das Christkind mit.

Gold, das versteht auch heute noch jeder. Weihrauch, ist auch heute noch in der Kirche ein häufig verwandtes Räucherharz – aber Myrrhe?

Ihr Harz diente schon im Alten Reich der Ägypter zur Einbalsamierung der Toten. Der griechische Historiker und weit gereiste Geograf Herodot beschrieb, wie die Ägypter die ausgespülten Leiber ihrer Toten mit „reiner zerriebener Myrrhe“ und Weihrauch füllten.

Das getrocknete Harz war zudem ein kostbarer Teil der Räucherwerke in den Götterkulten des Orients. Die sumerische Medizin in Mesopotamien, dem heutigen Irak, nutzte die Myrrhe aber bereits als Medikament. Dies geht aus einem Keilschriftdokument des späten 3. Jahrtausends v. Chr. hervor. Diese Tontafeln, die im heutigen Niffur, 180 Kilometer südöstlich von Bagdad gefunden wurden, gelten als das älteste Lehrbuch der Medizin. Es ist eine Rezeptsammlung ohne Götter und Magie, mit Pharmaka wie unter anderem, der Myrrhe.

Sie diente als unverzichtbare Zutat zum Salböl, mit dem Priester und Könige gesalbt wurden. So ist sie noch heute ein Bestandteil des „Chrisams“, des heiligen Salböls der katholischen und orthodoxen Kirchen.

Bei griechischen Ärzten wie Dioskurides (um 60 n. Chr.) oder dem persischen Gelehrten Ibn Sina (europäischer Name: Avicenna, 980-1037), in frühneuzeitlichen Kräuterbüchern, so wie der Medizinschule von Salerno, überall finden sich Hinweise auf die Verwendung von Myrrhe. Aber wofür wurde sie verwand? Das erfahren sie im nächsten Abschnitt.

Phytotherapeutischer Einsatz von Myrrhe

Der häufigste Einsatz in unserer Region ist die Myrrhe-Tinktur bei Aphten und anderen Verletzungen der Mundschleimhaut. Ihre Gerbstoffe wirken adstringierend (zusammenziehend), gleichzeitig unterstützten ihre antibiotischen Inhaltsstoffe eine schnellere Heilung. Auch bei Zahnfleischentzündungen, Halsschmerzen, so wie Mandelentzündungen kann Spülen und Gurgeln mit Myrrhe Tinktur hilfreich sein.

So wie die Myrrhe auf die Schleimhäute im Mundbereich wirkt, hilft sie auch bei Schleimhautschäden im Verdauungstrakt. Eine vielversprechende Studie gibt es zur Verwendung bei Colitis ulcerosa. Ein Fertigpräparat mit den Inhaltsstoffen: Myrrhe, Kamille und Kohle wurde mit dem Standardmedikament Mesalazin® verglichen und es zeigte sich bei dem Myrrhepräparat ein längeres anfallsfreies Intervall.

Auch bei Reisedurchfall kann Myrrhe eingesetzt werden, sie stärkt die Verdauung, lindert Übelkeit und Krämpfe. Neben ihrer antibiotischen Wirkung hilft sie auch dabei eventuell vorhandene Darmparasiten zu minimieren oder ganz zu entfernen. So wurde sie schon im Mittelalter z. B. bei Cholera eingesetzt.

Im persischen Krieg wurde die Myrrhe auch zur Wundversorgung verwandt. Inzwischen ist nachgewiesen, dass sie gegen verschiedene Bakterien wie Staphylococcus aureus, Escherichia coli oder Pseudomonas aeruginosa, aber auch gegen Pilze wie Candida albicans wirkt. So hat man neben der adstringierenden und somit blutstillenden, gleichzeitig eine antibiotische und die Wundheilung fördernde Wirkung. In Alkohol (meist Wein) gelöst ergibt sich zusätzlich ein schmerzstillender Effekt, weshalb es von den Persern auch gegen Gicht und Kopfschmerzen angewandt wurde.

Das ätherische Öl der Myrrhe wird als Zusatz von pflegenden Cremes und Salben genutzt. Sie straffen und pflegen die Haut und helfen gegen Akne und unreine Haut, aber auch gegen Falten. Bei Ekzemen oder Verletzungen kann man diese Cremes und Salben genauso anwenden, wie zur Pflege rissiger Haut an Händen und Füßen. In Saudi Arabien ist Myrrhe zum Beispiel ein beliebtes Mittel bei dem Diabetischen Fuß Syndrom.

Da Myrrhe den Blutzuckerspiegel senken kann, ist bei Diabetikern auf eine regelmäßige Kontrolle des Blutzuckerwerts zu achten.

Des Weiteren kann es zu einer schnelleren Verstoffwechselung von sogenannten Warfarin und anderen Cumarinhaltigen Präparaten (Gerinnungshemmer) kommen. Auch hier ist Vorsicht geboten.

In der Schwangerschaft und Stillzeit sollte auf die Einnahme von Myrrhe verzichten werden, da sie eine abortive (abtreibende) Wirkung hat.

Neues aus der Praxis Heilkraut

Wie alle anderen auch, warte ich darauf wann es endlich wieder möglich ist Seminare und Wanderungen zu organisieren und anzubieten. Die Hoffnung liegt aktuell auf Ende Februar, ich hoffe, dass es dann langsam wieder losgehen kann. Verständlicherweise macht es keinen Sinn neue Termine zu veröffentlichen, bevor wir nicht absehen können wie die Einschränkungen weitergehen. Sobald es möglich ist, werden die Termine aus dem letzten Jahr selbstverständlich nachgeholt. Der Termin für die Heilkräuterwanderung im Mai steht noch.

Bleiben Sie gesund!

Ihre Charlotte Bronst

Georg Thieme Verlag Leipzig 1938